UNO(ウノ)って、誰もが一度は遊んだことのある定番ゲームではないでしょうか。

ルールがシンプルで、今でもたまに遊びたくなります。

大人になって気付いたのですが、UNOって地域ごとで作られたルールがあったり、他の人とプレイするとルールが違っていたりしますよね。

正式なルールってどんなの?と真実を知りたい願望にかられ、今回公式ルールを調べてみました!

その結果、昔遊んでいたルールとは違っていたことが発覚。

こんなにも公式と違うオリジナルルールを作っていたなんて…と衝撃でした。

皆さんも今までの遊び方と比較をしてみてはいかがでしょうか。

というわけで、この記事ではUNOの公式ルールやゲームの上がり方について紹介します。

これを読んで、今だからこそUNOの新しい魅力を発見してみてください!

UNOの正しい遊び方とは?公式ルールを確認してみた

オリジナルルールを作っていたり、久しぶりすぎてカード自体の意味もよく覚えてないな…と思われてる方もいらっしゃると思います。

改めてカードの意味の説明と、遊ぶ際の基本となるルールを紹介しますね。

カード説明と公式ルール

2017年に発売されたUNOには、「シャッフルワイルド」「白いワイルド」という新たな2つのカードが追加されました。

数字だけのカードの他に、スキップやリバースなど様々な意味を持つ記号カードがあります。

以前だと「S」「R」といった英語表記だったものも記号になったので、アルファベットが読めない子供たちにもわかりやすくなったのではないでしょうか。

では、それぞれのカードをみていきましょう!

カードの説明

- シャッフルワイルド

全員の手札をシャッフルして配りなおし、ゲームをやり直します。

カードを出した人が、自分の左隣の人から1枚ずつカードを配ります。

もちろんワイルドカード特有の、好きな色の指定も可能です。

- 白いワイルド

カード中央の白い部分に、オリジナルのルールを決めて記入するとその内容で遊べるワイルドカードです。

例として、「自分がもう一度プレイできる」「全員カードを見せ合う」なんてどうでしょうか。

「+4」と書けば、あっという間にドロー4カードに変身!

まさに自分たちだけのオリジナルウノカードを作っちゃおう!という感じですね。

- スキップ

1人順番を飛ばすことができるカードになります。

自分の前の人がこのカードを出して来たら、自分を飛ばして次の人にまわります。

- リバース

今まで回っていた順番が逆になるカードです。

次が自分の番だとして、前の人にリバースカードを出されると反対回りになるため、自分のカードは出せません。

- ワイルド

次の人が出すカードの色を決めることができます。

- ドロー2

このカードを出されたらカードを2枚引き、順番が次に移ります。

自分の前の人がドロー2を出した場合は、自分の持っているカードは出せないということになります。

- ワイルドドロー4

このカードを出されたらカードを4枚引き、順番が次に移ります。

さらに色の指定も可能です。

自分の前の人がこのカードを出したら、ドロー2の時と同様に自分のカードを出すことはできません。

ゲームの進め方

続いてゲームの始め方を確認していきます。

①まず親を決める

ボードゲームではじめにサイコロを振るように、プレイヤー全員が山札からカードを引いて数字の一番大きい人が親となります。

ちなみに記号カードを引いたら0とカウントします。

②カードを配る

親が各プレイヤーに7枚ずつカードを配り、残りのカードをプレイヤーの真ん中に伏せます。

親は真ん中にある一番上のカードを隣に置きます。

③ゲームスタート

親の左隣の人が最初のプレイヤーです。

親が最初にカードを出せると思っていましたが、違ったんですね!

時計回りにプレイしていきます。

何回か遊ぶときは、最初に上がった人が次に始めるゲームの親になります。

ワイルド系のカード以外はそのままゲームスタートとなりますが、記号カードが最初に出ると次のようにゲームが始まっていきます。

- スキップ

最初のプレイヤーは1回飛ばされ、次のプレイヤーからスタートします。

- リバース

順番が反対回りになり、親からスタートします。

- ドロー2

始めの人がカードを2枚引き、順番が次に移ります。

- ドロー4

初めの人がカードを4枚引き、順番が次に移ります。

- ワイルド系

カードを真ん中に戻して再度シャッフルし、もう一度真ん中からカードをだし隣へ出します。

UNOの正式なゲームの上がり方

さて、次はゲームの正式な上がり方を確認していきます。

自分が持っているカードが1枚になったとき、他のプレイヤーに向けて「ウノ!!」と宣言します。

そして、手札がなくなって最初に上がったプレイヤーが次の親となります。

この上がり方は、みなさんもご存じのとおりですよね。

ちなみに「ウノ!!」と宣言し忘れたことを他のプレイヤーに指摘された場合、宣言し忘れたプレイヤーはペナルティとしてカードを2枚引くことになります。

ただしこの指摘は、次の人がカードを出すまでの間にする必要があります。

その間に指摘されなければ、ペナルティのカードは引かなくていいのです。

ゲームが盛り上がる中で、うっかり言い忘れてしまうことはあるもの。

バレずに進むことができるとホッとしますね。

ここまでが、ゲームの上がり方についての簡単な説明です。

なんだか、知っているようで知らない部分がありませんでしたか?

UNOの上がり方と得点の出し方

次は、1人が上がった後のゲームの進め方についてです。

私が遊んでいたルールと違っていてまたまたビックリ!

最初に上がったプレイヤーが1位で、最後の1人になるまでゲームを続けて順位を決めるというルールで遊んでいた方も多いのではないでしょうか。

私もそのルールで順位を決めていました。

でもUNOの正式なルールでは得点制だったのです!

具体的にどのように勝敗が決まっていくの?

得点の出し方は?

詳しくまとめましたのでご紹介します。

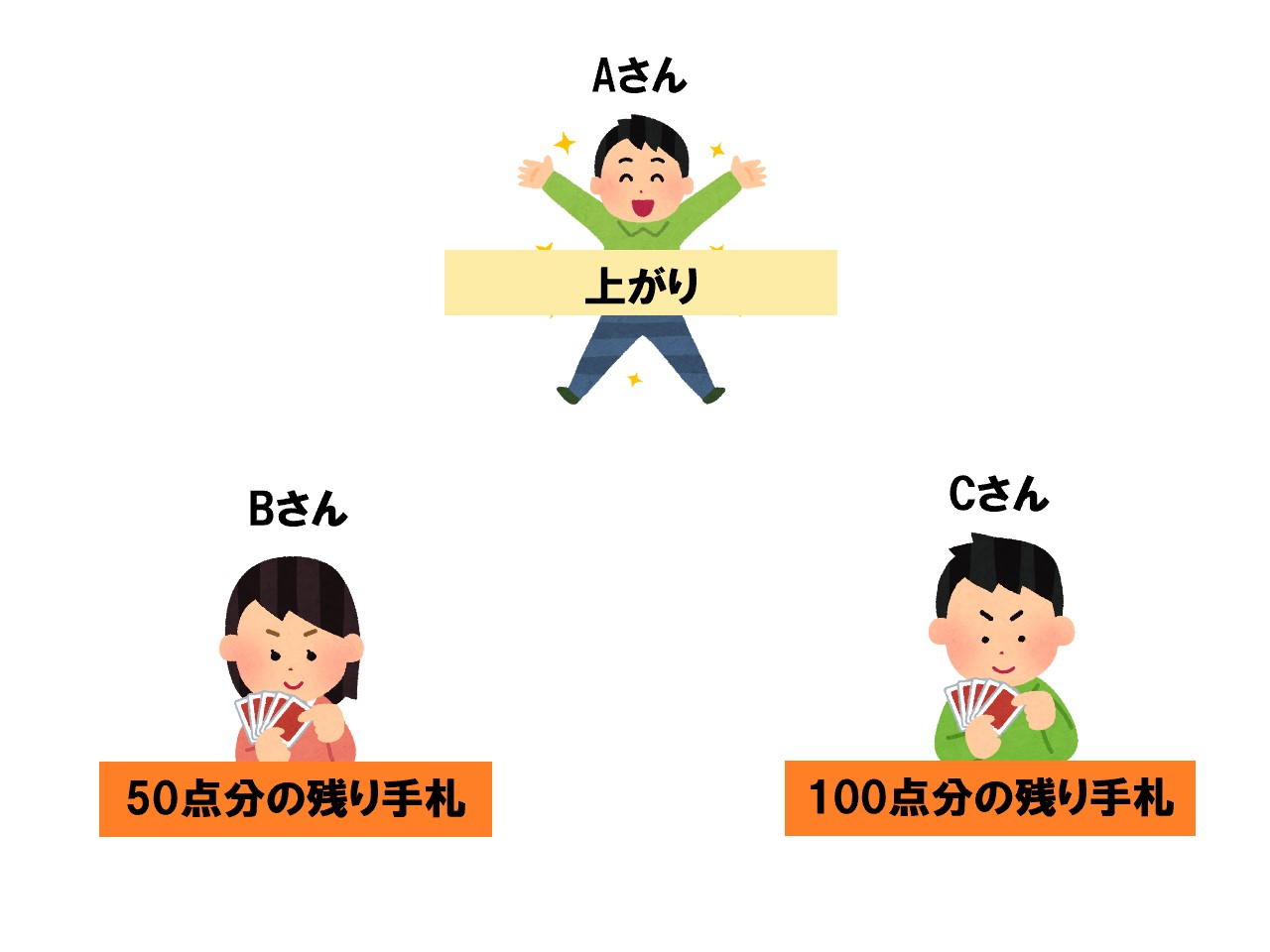

- 最初の一人が上がった時点でゲームは終了

- 他のプレイヤーの残っているカードから点数を計算する

- 計算した点数の合計が、最初に上がったプレイヤーの得点となる

- 負けたプレイヤーは自分の持っていたカードの点数分がマイナス得点となる

<たとえば…>

上の図の場合、最初に上がることができたAさんは、他のプレイヤーの残り手札の点数合計である150点が得点に加算されます。

一方、上がれなかったプレイヤーは、残り手札分の点数がマイナス得点になるので、Bさんはマイナス50点、Cさんはマイナス100点。

<先ほどの図の結果は、以下の得点表で表せます>

| プレイヤー | 得点 |

|---|---|

| Aさん | 150点 |

| Bさん | -50点 |

| Cさん | -100点 |

ちなみに点数はカードごとに変わります。

| カードの種類 | 点数 |

|---|---|

| 数字のカード(0~9) | 数字のとおりの点数 |

| ドロー2・リバース・スキップ | 20点 |

| ワイルド・ドロー4 | 50点 |

| シャッフルワイルド・白いワイルド | 40点 |

ここまでを1ラウンドとし、5ラウンドをプレイして一番得点が多かったプレイヤーが最終的な勝ちとなるのがUNOの基本的なルールだったのです。

他にもこんなルールがあった!

ここまで、ベースとなるゲームの流れを説明してきましたが、細かい部分にもルールがいくつかあったので、あわせてご紹介していきますね。

- ドロー4を使うときのルール

最強なイメージのあるこのカードを出すのにも決まりがありました。

手持ちカードの中にドロー4以外で出せるカードがあるとき、実はドロー4は使えません。

しかし、『ばれなければ』出すこともできちゃいます。

でも、それだとルールに反しているのにやりたい放題になってしまいますよね。

そこで、次のプレイヤー(ドロー4を出されたプレイヤー)にはチャレンジをコールする権利があります。

もしドロー4を出した人が、他にも出せるカードを持っていそうだな!と思ったら、次の人が「チャレンジ!」と宣言します。

チャレンジと言われた人はその人に持っている手札を見せなければいけません。

このときまだ出せるカードが手札にあったら、ドロー4を出したプレイヤーは罰としてドロー4を手元に戻し、さらにカードを4枚引きます。

もし違っていたら、チャレンジを宣言した人がペナルティーを受けることになります。

ドロー4によって4枚引くだけでなく、追加でさらに2枚引きます。

チャレンジはノーリスクでは宣言できないのです。

- 2人で遊ぶときのルール

2人で遊ぶときはカードの機能がちょっと特別になります。

リバースとスキップは、どちらもスキップ効果を得ることができるんです。

自分の番が2回連続で来る、ということですね。

- ドロー系の重ねがけ禁止!?UNO公式が発表していた

世界中のたくさんの人に愛されて遊ばれているUNOですが、2019年に公式Twitterで投稿されていました。

・公式ルールとしてはドロー2の後にドロー4を出すことはできない

・記号カードで上がることができる

・同じ数字の違う色のカードを続けて出せない

・同じ数字の同じ色のカードも続けて出せない

ここまでくると、なんだか今まで遊んでいたUNOと違うゲームに見えてきちゃいそうな感覚ですよね。

UNOの公式ルール知らなかった!正しいルールと上がり方をご紹介!まとめ

今回は、意外と知られていないUNOの公式ルールについて調べてみました。

【初めて知ったUNO公式ルール】

- 最初の山札のカードがワイルド系以外のカードだったら、記号カードからでもはじめられる

- 実は得点制ゲームで、1人が上がった時点で得点を計算する

- ドロー4は出せるカードがないときにしか出せない

- ドロー4を出したとき、チャレンジコールを行える

- ドロー2やドロー4は重ねて出すことはできない

- 記号カードでも上がりはOK

- 同じ数字を2枚同時に出すことはできない

必ずしも公式ルールで遊ぶ必要はなく、むしろ公式ルールを知ったうえで、今まで遊んでいたローカルルールで楽しむのもアリ。

公式ルールを知ったことで、たまには気分転換に公式ルールで遊んでみよう!というように遊び方のバリエーションを増やすこともできるかもしれませんね。

世界中で愛されてきたUNOを、これからもずっと楽しんで遊べますように!

ここまで記事を読んでいただき、ありがとうございました。

スポンサーリンク

コメントはこちらからどうぞ