「鬼は外!福は内!」邪気を払って幸せを呼び込む。

「節分」は、春のおとずれを告げる立春の前日に行う行事です。

家族みんなで楽しめるのも魅力といえますね。

特に小さな子どもさんのいるご家庭では、今年はどんな豆まきをしようかな……と思いをめぐらしていることでしょう。

筆者

筆者しかし節分の豆まきを安全に楽しむためには、注意しなければならないことがあります。

我が家には、3歳と5歳の子どもがいるんだけど、豆まきを楽しみにしてるわ。どんなことに気を付ければいいのかしら?

それなら、ますます家族で楽しい一日にしたいですよね。

- 豆まきを安全に楽しむ心構え

- 万が一の場合の対処法

- 家族で豆まきを安全に楽しむ工夫

この記事を読むことで、節分の準備をするときに注意しなければならないことがわかります。

家族で節分を楽しむために、ぜひ最後までお読みください。

【節分】家族で豆まきを安全に楽しむための心構え

節分の行事を家族で楽しむために、気を付けたいことがあります。

節分の豆は「魂を宿す神聖なもの」で、身体を清め、邪気を払うといわれています。

そのため「豆を自分の年の数だけ食べる」と、その年は健康に過ごせると言い伝えられてきました。

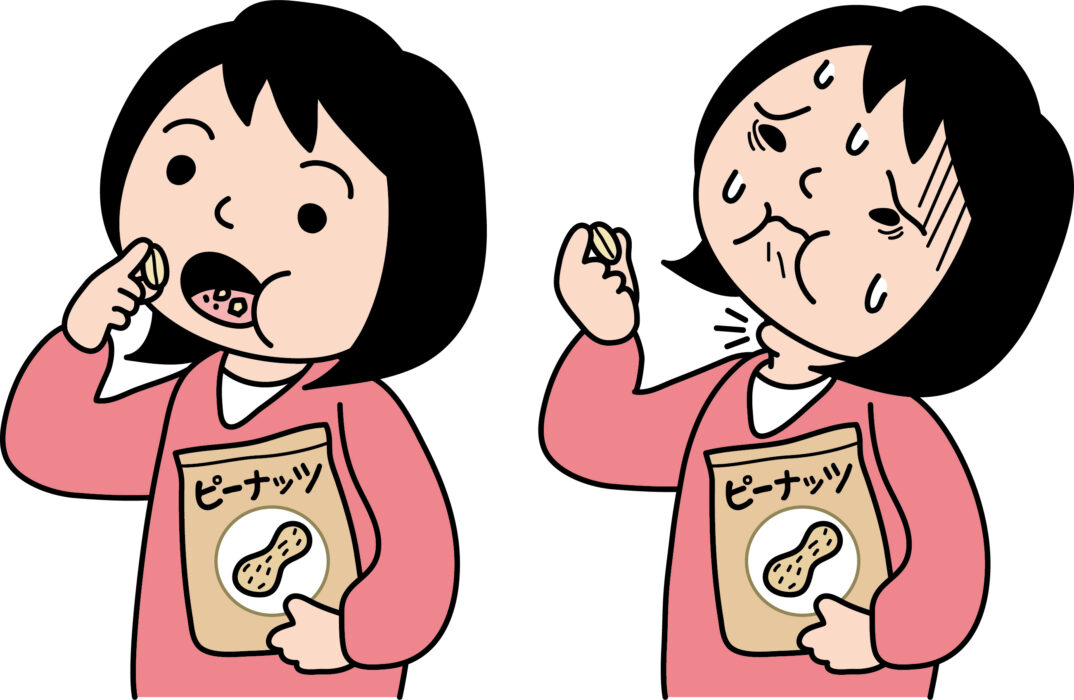

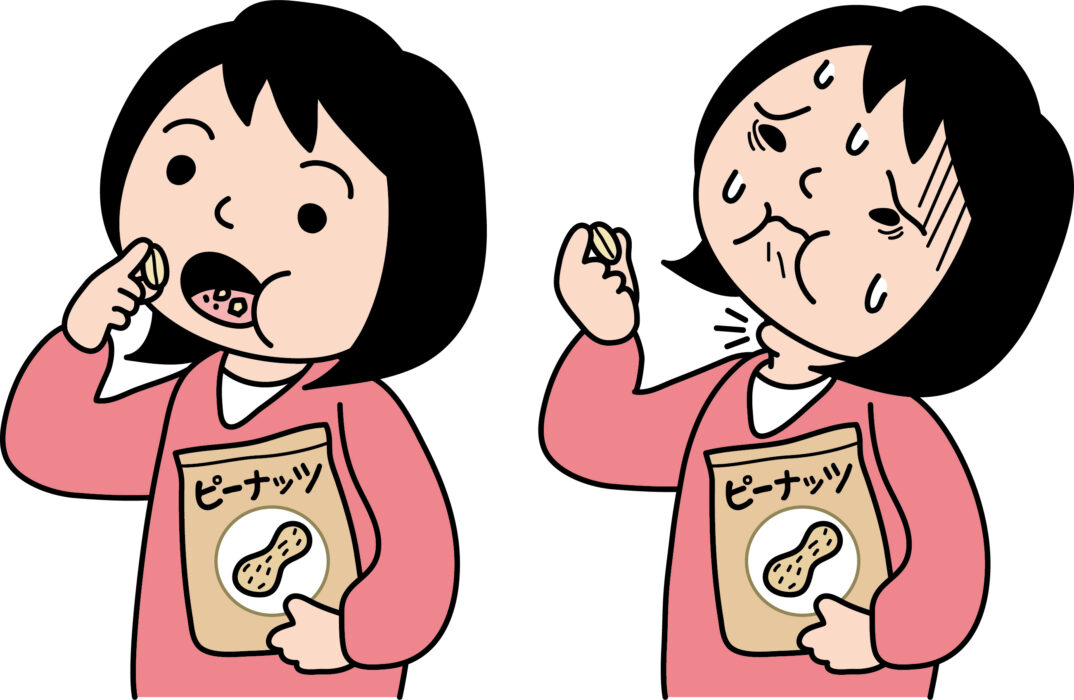

しかし近年、子どもが豆やナッツ類をのどに詰まらせる事故は相次いでいます。

2020年2月に、節分の豆をのどに詰まらせた4歳の子どもが窒息して亡くなるという痛ましい事故が起きました。

そのため消費者庁が注意喚起を行っています。

5歳以下の子供には絶対に与えないでください!

幼児はのどで食道に振り分ける機能が未熟です。

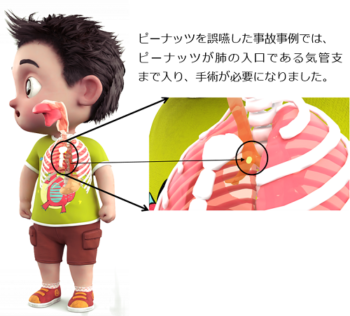

それゆえ、食べ物が気管に入り膨らんでしまうと、窒息する危険性が高まります。

たとえ小さく砕いてあっても、気管に入り込んでしまうと誤嚥性肺炎や気管支炎になってしまうこともあります。

具体的には以下のような状態です。

- 窒息…食べ物などが気道に詰まり、呼吸ができなくなる状態。軌道が閉鎖して3分経つと意識がなくなり、死亡リスクが高まる。

- (誤嚥性)肺炎…食べ物が食道ではなく気管に入ってしまった状態。発熱、激しい咳やたん、呼吸苦や肺雑音の症状が出る。

- (誤嚥性)気管支炎…誤って気管支に食べ物や唾液が入ってしまうことで起こる。発熱、ひどい咳、たんの症状が出る。

ちなみに子どもがスムーズにかみ砕いたり飲み込んだりできるようになる年齢は、6歳頃と言われています。

しかし発達に関しては、個人差があることをくれぐれも念頭に入れておきましょう。

節分豆をのどに詰まらせてしまったら?

あってはならないことですが、節分の豆を万が一詰まらせてしまった場合の知識も学んでおきましょう。

節分の豆に限らず、応用できる基本的な方法です。

- 背部叩打法……乳児(1歳未満)の場合

- 背部突き上げ法(ハイムリッヒ法)……幼児の場合

- 心肺蘇生法(心臓マッサージ)……意識がない場合

年齢や状態にあった方法で、直ちに行います。

不安な場合は迷わず、すぐに救急車を呼びましょう。

【節分】家族で豆まきを安全に楽しむための工夫

小さな子どもさんがいる家庭では、安全に配慮して豆まきの準備をしましょう。

こちらでは、様々なアイデアを提案します。

やわらかい豆を準備する

大豆にこだわらず、やわらかくゆでた枝豆をさやごとまくのはいかがでしょうか。

食べる場合にも大豆よりも食べやすいですね。

個包装の豆を使う

最近では、節分用に個包装になった豆もお店で多く見かけるようになりました。

個包装の柿の種をまくというアイデアもありました。

落花生を使う

地域によっては、節分に殻付きの落花生を使うところもあります。

北海道や東北地方、落花生の産地、千葉県などです。

ピーナッツが殻に覆われているので、見つけやすく片付けるのも楽です。

豆以外の食べ物を使う

乳ボーロ、甘納豆、クッキーやチョコレートなどの豆以外のお菓子を使うのもいいでしょう。

子どもさんの好きなお菓子をまくと盛り上がるかもしれません。

豆以外のものを使う

豆の代わりに新聞紙を丸めてボールを作ります。

身近にあるものを代用するのも良いアイデアですね。

ひとつの例として新聞紙で作る豆の動画を紹介します。

ぜひ参考にしてください。

また、百円ショップで手に入るフエルトボールやピンポン玉などを使うのもいいでしょう。

やわらかい素材のため、あたっても痛くありませんね。

終わった後に他のものに再利用もできそうです。

食べるときの注意点

食べるときの注意点についてもふれておきます。

豆に限らず、食べ物を口にいれたままで、走ったり、笑ったり、泣いたりしない。

すわって正しい姿勢でゆっくりと食べることに集中させることも重要です。

また赤ちゃんやワンちゃんなどのペットがいるご家庭では、まいた豆を拾って口に入れないように注意しましょう。

豆まきの後の掃除を徹底することもお忘れなく。

【節分】 正しい豆まきのルール

ところで、豆まきの正しいやり方はご存じでしょうか?

正しい…と言われても、あまり深く考えたことなかったわ

そこで、こちらでは基本的な豆まきのやり方をおさらいしてみましょう。

夜までに豆の準備をする。

一般的に豆まきに使われる福豆と呼ばれるものは、乾燥させた大豆を炒ったものを指します。

この豆を鬼がやってくる夜までに、「ます」や「さんぽう」という神様にお供えする器に入れ、神棚に備えておきます。

奥の部屋から順番に豆をまく

家族がそろったら玄関から遠い部屋から福豆をまきはじめます。

これには、部屋の奥から鬼を追い出すという意味があります。

最後は玄関までまき、鬼を外へ追い出しましょう。

家の玄関や窓を開け豆をまく「鬼は外!」

玄関や窓の外に向かって「鬼は外!」と勢いよく豆をまきます。

玄関や窓を閉めて部屋の中に豆をまく「福は内!」

続いて、追い出した鬼が入って来ないように玄関や窓を閉め「福は内!」と部屋の中に豆をまきましょう。

【節分】家族で安全に豆まきを楽しむためには

節分を家族で安全に楽しむために注意点を述べてきました。

些細な不注意が、思わぬ事故に発展しないように気を付けて楽しみましょう。

- 硬い豆は5歳以下の子供には絶対に与えない。

- 豆以外の代替品を利用する。

- 豆を食べるときは、食べることに集中させる。

筆者も子どもの頃、家族と一緒に手作りお面を作って豆まきをしたことを思い出しました。

当時は、小袋に入った豆などは市販されていませんでした。

「鬼は外!福は内!」と叫びながら、家になかには少しだけまき、外には思いっきりまいたのを覚えています。

その後は、少々お掃除が大変だったと思います。(笑)

読者様にとって、節分が家族との楽しい思い出の一日となるように願っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

スポンサーリンク

コメントはこちらからどうぞ