絵手紙初心者

絵手紙初心者絵手紙を書いてみたいけど、絵画や書道がそんなに得意じゃない。

そんな私でも絵手紙を書いて大丈夫?

絵手紙を書くため必要なのは、絵や文字の上手さよりも書き手の想いです。

初心者でも、ちょっとしたコツをつかめば心のこもったオリジナルの絵手紙を書けます。

今回は、初心者も楽しく絵手紙を書くための道具選びとコツについてご紹介します。

ぜひ最後まで読んで、絵手紙を楽しみましょう!

絵手紙の書き方〜初心者でも使いやすい道具を選ぼう〜

絵手紙の画材やはがきは種類がいっぱいあって、どれを選べばいいのか迷うなあ。

絵手紙を書こうと思ったら、まずは使う筆や絵の具などの画材、使いやすいはがき選びから始めましょう。

この章では、画材とはがき、筆の選び方と持ち方について解説します。

絵手紙のイメージから画材を選ぼう!

まずは書きたい絵手紙のデザインをイメージして、メモ帳や自由帳に簡単に下書きをしてみましょう。

イメージから、使いたい画材を割り出していきます。

①筆や絵の具を使って、文字と一緒に野菜や花を書きたい:

筆(文字用・絵の具用)、顔彩(または水彩絵の具)、墨汁、すずり、水入れ、梅皿(絵の具を溶く皿)

②ポップで可愛らしいはがきを書きたい:

クレヨン、水彩色鉛筆、カラーペン、サインペン

絵手紙の雰囲気に合った画材を選べば書きやすくなるわね!

今回の記事では、①に関する話を中心に進めていきます。

はがきは画仙紙がおすすめ

絵手紙の下地となるはがきには、さまざまな種類があります。

主に、下記のようなはがきが使われてます。

- 市販の官製はがき

- 画仙紙

- 牛乳パック

- 和紙はがき

- 水彩紙向けのはがき

この中でも、初心者の方には墨や絵の具の吸収が良い画仙紙はがきがおすすめです!

画仙紙にもいくつかタイプがありますので、こちらの動画でチェックしてみてください。

軽く持てる筆を選ぼう!

絵手紙で文字を書くためには、自分の手に合った軽めの筆を選ぶのが大切です。

文具店などで実際に筆を持ってみて、フィットするか試してから購入しましょう。

絵手紙の書き方〜初心者でも楽しく絵を描くコツ〜

絵手紙は、絵の上手い下手はあまり関係ないって本当?

次に、絵手紙の絵を描くためのコツをご紹介します。

絵手紙では、主に顔彩という絵の具を使います。

絵の上手い下手を気にせず、自由なタッチで描くのが絵手紙の醍醐味です。

絵が苦手な方でも、コツをつかめば楽しくなりますよ!

絵の輪郭を描いてみよう!

まずは、文字を書く筆を使って絵の輪郭を描いていきます。

少し自信がない方は鉛筆で薄く画仙紙はがきに下書きをしてから、なぞってみてもOKです。

絵手紙に書きたいもの(野菜・果物・花など)が目の前にあるなら、自分の思うままに模写をしてみましょう。

こちらの動画のように、筆を軽く持ちまっすぐ立てながら描いていきます。

鮮やかに色を塗ろう!

絵の輪郭を描けたら、実際に色を塗る前に、試し塗りをして色の濃淡を確認しておきましょう。

絵手紙の色は、明るい色を2色まで混ぜるときれいに仕上がります。

あまり多くの色の種類を混ぜすぎると、濁った色になるので注意が必要です。

塗るときは、最初は薄い色、徐々に濃い色を塗っていくのがポイントです。

塗り残しやはみだしがあっても、独特の個性があって味わい深い絵になるので気にしすぎる必要はありません。

水彩色鉛筆を使ってみよう!

絵手紙では顔彩が多く使われますが、水彩色鉛筆も絵手紙を書くのにうってつけです。

水彩色鉛筆を使うと、描いた後に水をにじませることによって水彩画のような絵が描けます。

一般的な色鉛筆のように、軽いタッチで色が塗れるので初心者でも扱いやすい画材です。

顔彩と水彩色鉛筆を併用して絵を描くと、より鮮やかに色が塗れます。

初心者向けに水彩色鉛筆の使い方を解説した動画もありますので、ぜひ参考にしてくださいね!

水彩画の色塗りが苦手でも、水彩色鉛筆を使えばきれいに色が塗れるわね!

絵手紙の書き方〜はがきに文字を入れるコツ〜

はがきに絵が描けたら、余白の部分に文字を書いていきます。

最後に、落款印を押してオリジナルの絵手紙の完成です。

こちらの章では、文字の書き方と落款印の押し方、そして添えるメッセージの内容を考えるヒントもあわせてご紹介します。

余白を生かして大きく書く

文字を書く際に心がけたいのは、余白をいっぱいに使うほどに大きく書くことです。

ダイナミックに、大きな文字で筆を進めていきましょう。

うーん、添えるメッセージの内容が思いつかないなあ…

送る相手のことを考えながら書けば、自然と書きたい文字は思い浮かびます。

飾らない言葉で、シンプルなメッセージを添えるイメージで書いていきましょう。

①シンプルに、相手に一番伝えたい言葉を書く。(絵手紙を送る季節に合った言葉がおすすめです)

例:(夏の場合)最近暑いけど、体調は大丈夫ですか?

②久しく会っていない相手に送る場合は、近況を伝える。(日常生活のちょっとした出来事でもOK)

例:家庭菜園でトマトを収穫しました。

③描いた絵を見て思いついたことを書く。

例:(スイカを描いた場合) またみんなでスイカ割りをしようね!

落款印を押して仕上げる

最後に落款印を押して、絵手紙の完成です。

絵と文字のすき間にある余白部分に、印鑑を押す時と同じようにポンと押します。

落款印は市販やインターネット通販で購入できますが、消しゴムがあればオリジナルの落款印を作れます。

手作りの落款印に関心があったら、こちらの動画を参考に作ってみるてはいかがでしょうか?

より絵手紙を楽しむためのポイント

ここまで、画材選びや文字・絵を描くためのコツをお話してきました。

最後に、絵手紙をより楽しむために大事にしたい心得や分かりやすい関連本をご紹介します。

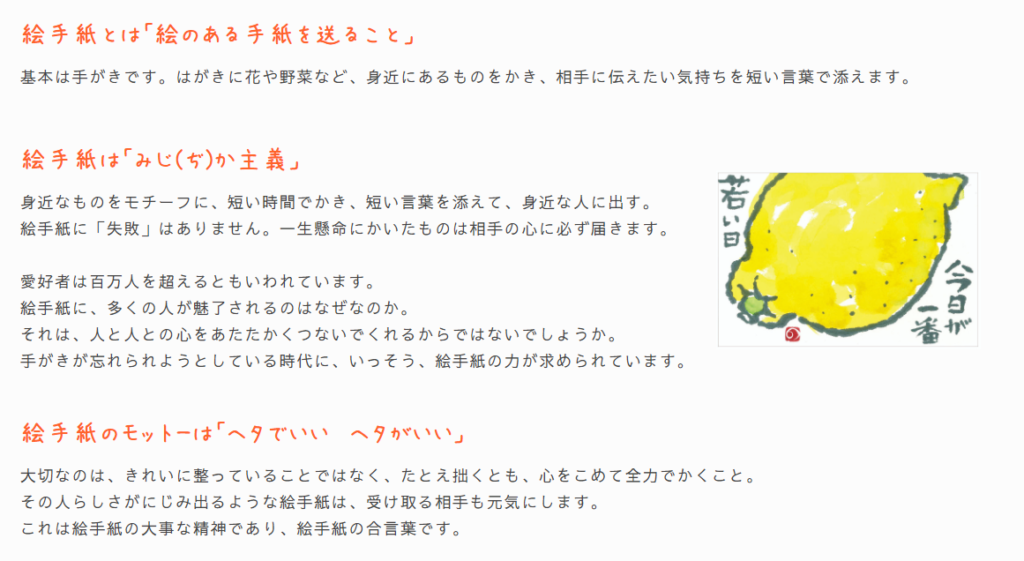

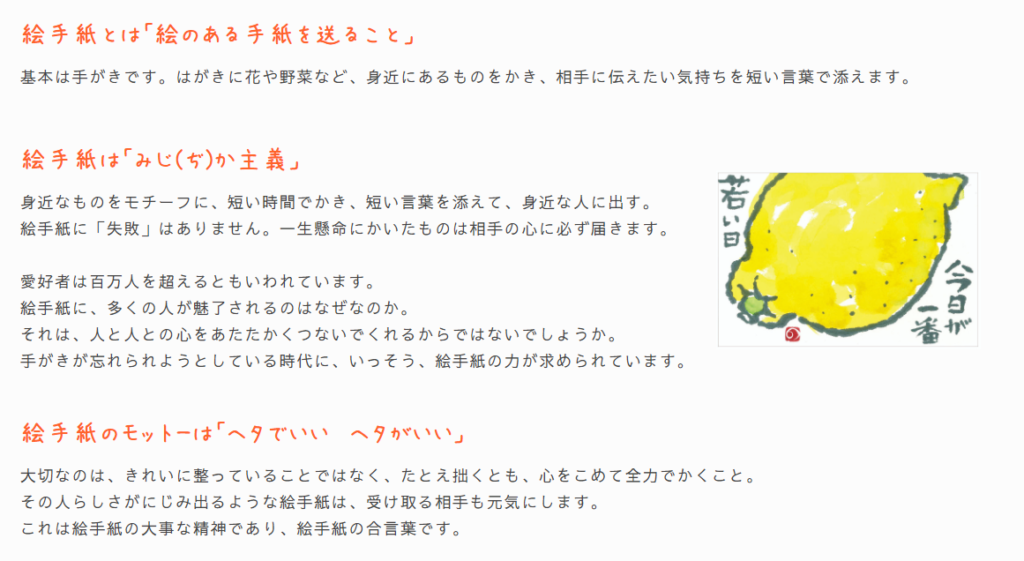

絵手紙を書く時の心得3ヶ条

絵手紙を書くために、ぜひ知っておきたい心得はこちらです。

日本絵手紙協会が、絵手紙を書くすべての人に送っているメッセージでもあります。

シンプルな考え方ですが、絵手紙を楽しく書くには外せません。

絵手紙初心者におすすめ!絵手紙の解説本

主婦の友社の『新版 はじめての絵手紙百科』には、絵手紙初心者の方でも簡単に楽しく絵手紙を書くノウハウが詰まっています。

絵や文字の書き方から、言葉の文例集や季節の絵手紙の見本まで掲載されています。

これから絵手紙を始めようと思っている方には、おすすめの一冊です。

自由な表現で絵手紙を書こう!

今回の記事では、絵手紙の書き方や楽しむための心得や書籍を解説してきました。

最後に、記事の内容についてまとめます。

- 書きたい絵手紙のイメージから画材を選ぶ。

- 水彩色鉛筆を使うと軽いタッチで水彩画のような絵が描ける。

- 混ぜる色は2色まで。(事前に試し塗りが必要)

- 思い浮かんだメッセージを、余白を生かしてはがきに書く。

- 上手い下手よりも、送る相手に自分の想いを込めることが大切。

絵手紙に決まりきった形式はありません。

あなたの思うままに、送る相手への想いを絵や文字に込めて楽しく書いていってくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

スポンサーリンク

コメントはこちらからどうぞ